👁 加齢黄斑変性症ってどんな病気?

加齢とともに、「黄斑(おうはん)」という網膜の中心部分が傷んでしまう目の病気です。

黄斑は、ものを見るときに一番よく使う場所なので、そこが傷むと

視力に大きな影響が出ます。

⚠ 主な症状(こんな見え方になります)

① 中心が見えにくい・暗く見える

📍 文字の真ん中が読めない

📍 人の顔がぼやけてわからない

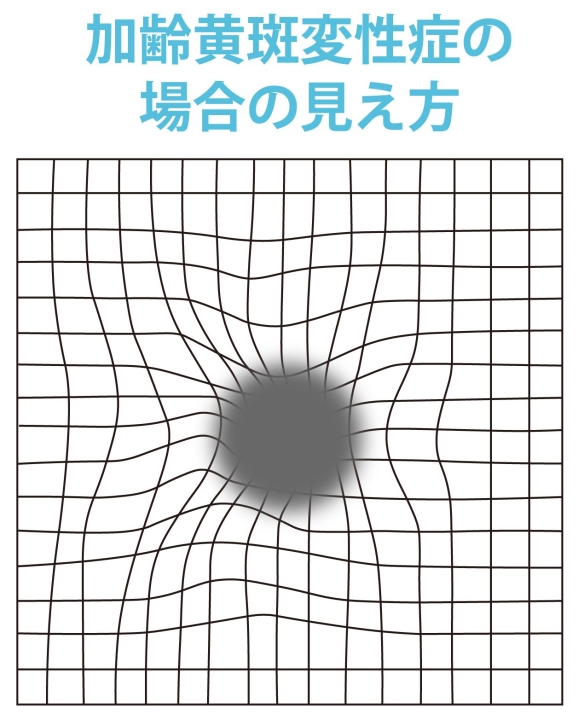

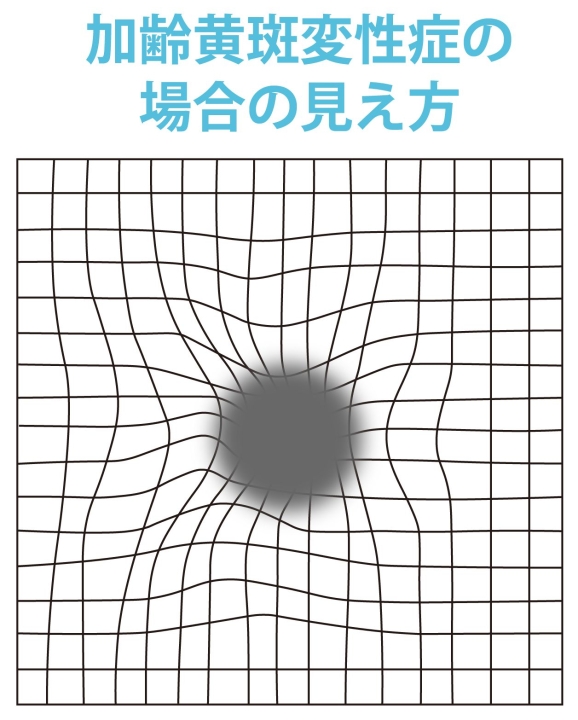

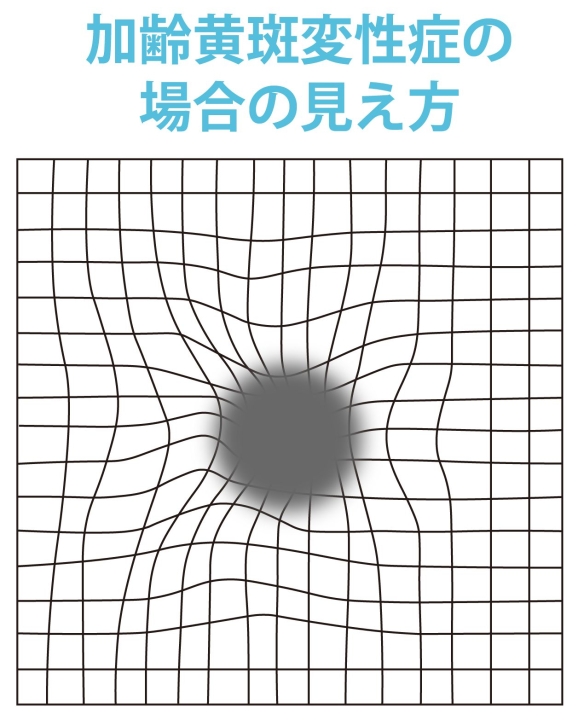

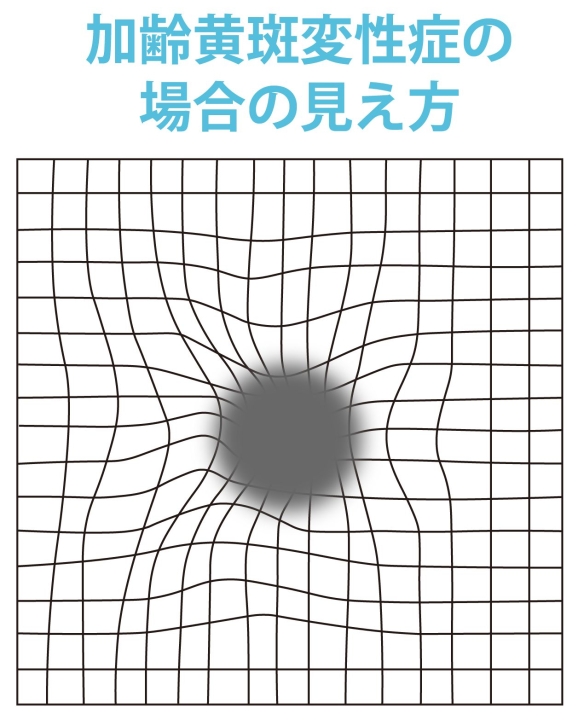

② 直線がゆがんで見える

📏 まっすぐな線がグニャッと曲がって見える

(新聞の文字や窓枠など)

③ 視界の一部が欠ける・黒くなる

🔲 見たいところが黒く、もやがかかったように見える

④ 色がわかりにくい・薄く見える

🌈 色の区別がつきにくく、全体にぼんやり

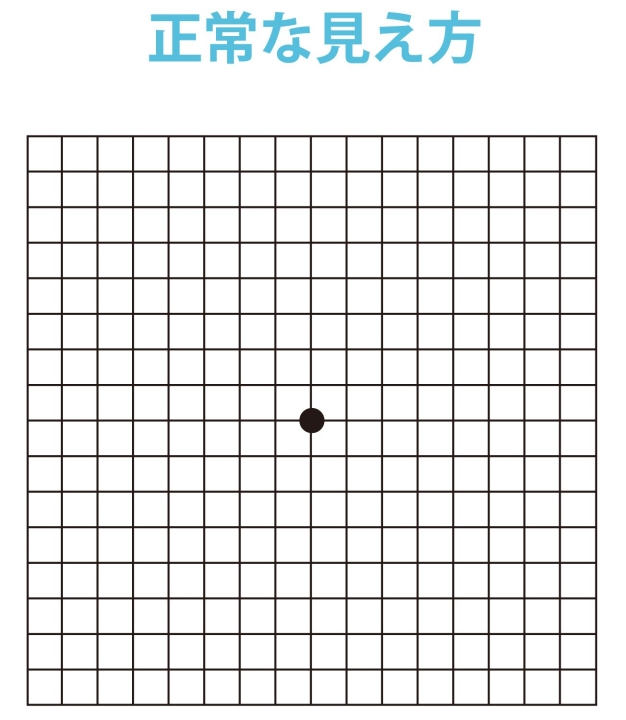

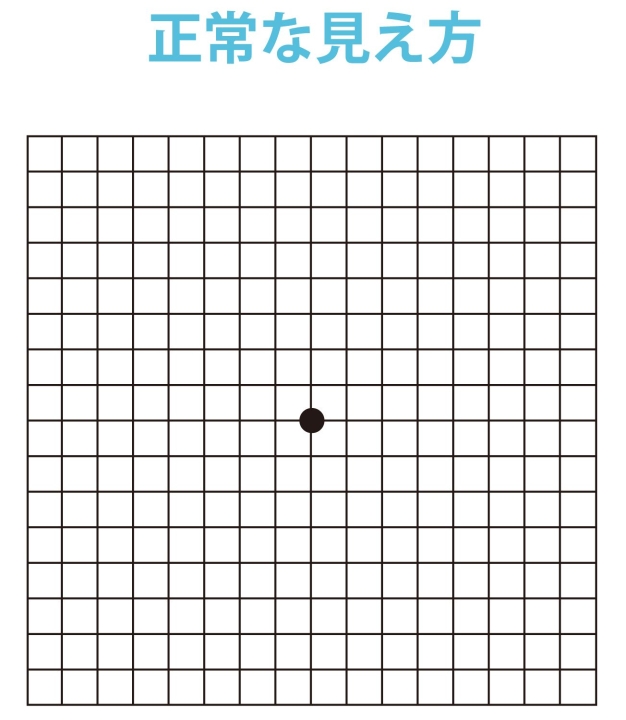

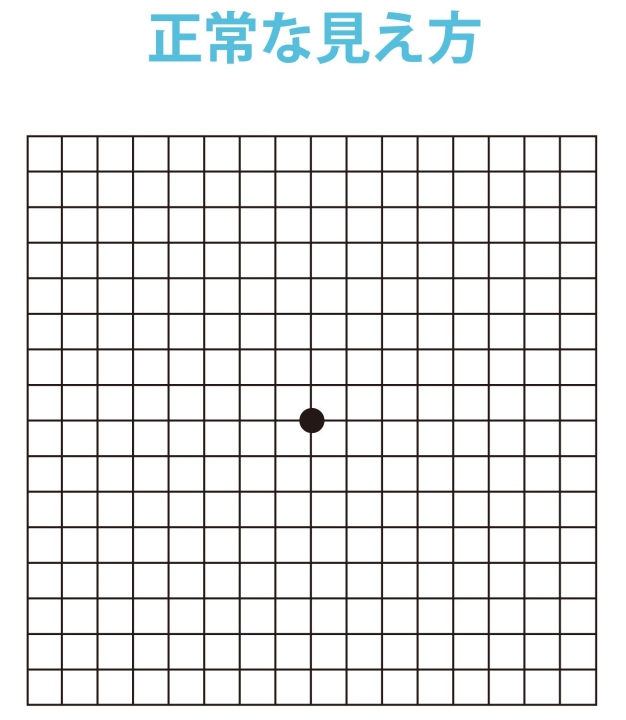

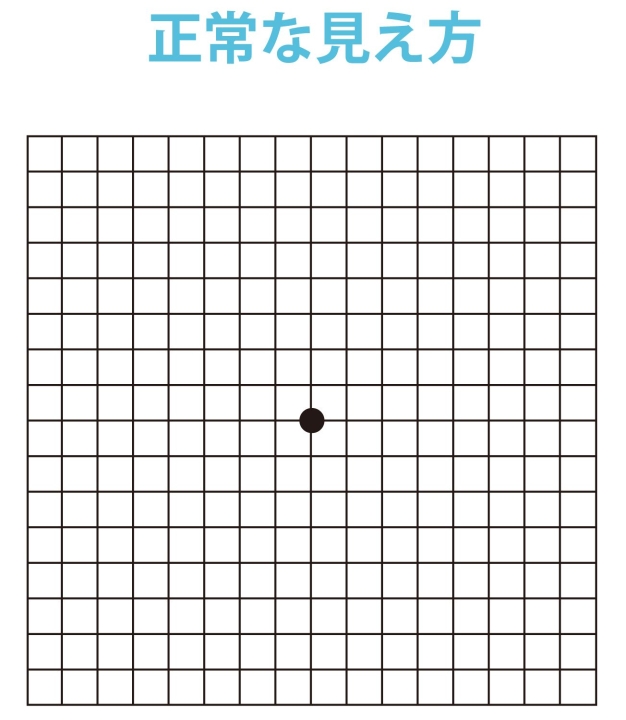

🔍 こんなふうに見えるイメージ

(実際の見え方は人により異なります)

-

🖼【中心だけ見えない】

-

🌀【真ん中がゆがむ・ふくらんで見える】

-

🌫【霧がかかったように見える】

🧠 痛みはない=気づきにくい!

加齢黄斑変性症は、痛みがないうえに両目に徐々に起こることが多く、

初期は気づきにくいのが特徴です。

🚩早期発見がカギ!

-

片目ずつ見え方をチェック

-

「アムスラーチャート」というマス目を使うと便利

-

少しでも違和感があれば、すぐ眼科へ!